![]()

|

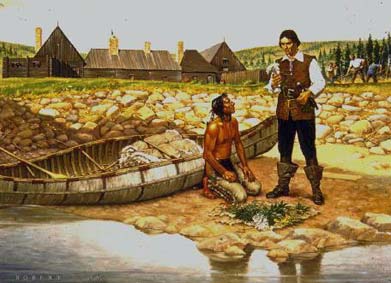

Louis Hébert naquit à Paris, vers 1575. Il se maria, avant 1602 et toujours à Paris, avec Marie Rollet. Il était apothicaire de métier, comme son père qui avait exercé à la cour de Catherine de Médicis. Son avenir s'annonçait tranquille et bourgeois. Pourtant, Louis Hébert se lance dans l'aventure en Acadie. 1604 - 1607 - L'île sainte Croix et Port Royal En mars ou avril 1604, Louis Hébert embarque sur le navire de M. de Monts, en compagnie, notamment, de Samuel de Champlain. L'objectif était de créer une colonie en Nouvelle France. Deux mois plus tard, les bateaux arrivèrent à l'Ile Sainte Croix (dans la baie de Passamaquody). Mais les hivers particulièrement rigoureux, le choix singulier de s'établir sur une île (donc avec des ressources limitées : eau potable, bois, gibier) et le scorbut eurent raison de cette première tentative. Les colons allèrent s'établir le long d'une baie aux eaux limpides : cet endroit fut appeler Port-Royal. Le défrichage de la grande forêt commença, les premières plantations mûrirent. Mais des intérêts politiques, ou plutôt financiers, se tramaient contre cette expédition. M. de Monts ordonna de rentrer en France. Le 3 septembre 1607, les colons rentraient en France. 1610 - 1613 - Port-Royal Suite à cette première tentative, M. de Pontrincourt jusqu'alors lieutenant de M. de Monts reçut du roi sa commission de lieutenant général de l'Acadie. Il s'apprêta à monter une nouvelle expédition. Il embarqua le 25 février 1610, mais n'aborda à Port-Royal qu'en juin. Les deux premières femmes françaises fouler le sol canadien furent Mme de Pontrincourt et Mme Hébert. La famille Hébert reprirent leurs travaux de défrichage et de plantation. Louis Hébert était d'un secours utile également pour les soins. Mais en juin 1613, Samuel Argall, sous-gouverneur de la Virginie, attaqua Port-Royal et y mit le feu. Tout fut détruit. M. de Pontrincourt était ruiné, et il fallut de nouveau rentrer en France. 1617 - 1623 - Québec : les débuts

Mais M. de Champlain voulait constituer une colonie durable. Cette fois, Louis Hébert vendit sa maison et son jardin, à Paris. Il s'embarqua, en 1617, avec sa femme Marie (née Rollet), et ses deux enfants, Anne, Guillemette et Guillaume. La traversée fut longue et difficile : il fallut treize semaines pour atteindre Québec. Louis Hébert avait obtenu une concession de terre d'environ cinq arpents (a priori 170 ares). Il choisit une localisation au sommet d'une petite falaise. Jusqu'à maintenant, les Associés des Marchands avaient interdit la culture. Louis Hébert fut le premier à défricher et à cultiver. La première récolte fut une agréable surprise. Par ailleurs, la famille devient rapidement l'amie des indiens. Sa fille, Anne, se maria cette même année. Ce fut le premier mariage célébré en Nouvelle France. Elle devait décéder quelques mois plus tard, ainsi que son époux. Trois ans après ces débuts, la récolte permettait à la famille Hébert de subvenir à ces besoins, et d'échanger les denrées aux indiens contre des pelleteries. Mais les Associés des Marchands contraignirent Louis Hébert à ne vendre ses récoltes qu'à eux-mêmes. D'autres consignes suivirent. Finalement, M. de Champlain, Louis Hébert et quelques autres s'en plaignirent à la cour, et la Compagnie des Marchands fut dissoute. Le 26 août 1621, Guillemette sa maria avec Guillaume Couillard, né vers 1591 et arrivé au Canada en 1613. Ce mariage est le premier indiqué sur les registres paroissiaux de Notre Dame de Québec. 1623 - 1627 - Québec : la reconnaissance En 1623, la concession de Louis Hébert fut agrandie et érigée en fief noble. C'est donc le premier noble de Nouvelle France. En janvier 1627, Louis Hébert fit une chute sur la glace, et se blessa. Il décéda le 25 janvier 1627. 1627 - 1629 - La colonie ne prospèrent pas Le 27 avril 1627, Guillaume Couillard utilise la charrue pour la première fois. La culture donnait de bons résultats, mais très insuffisants pour la petite colonie installée. De plus, à cette période, les Iroquois, qui avaient déjà menacé les Français à plusieurs reprises, se firent encore plus menaçants. Enfin, les Anglais arrivaient… 1629 - 1632 - Les Anglais Le 19 juillet 1629, les frères Kertk prirent possession de Québec, affamé et affaibli (bien que la France et l'Angleterre étaient en paix…). Si le 24 juillet la plupart des Français retournent en France, la famille Hébert - Couillard reste à Québec. Pourquoi sont-ils restés ? Probablement que la Canada était leur seule patrie : plus de maison en France ; Louis Hébert, Anne Hébert et son mari étaient enterrés à Québec ; leur unique possession était ici… Toujours est-il que Guillaume Couillard resta et continua l'œuvre de son beau-père, non sans avoir obtenu l'accord des Anglais. Le 9 février 1931, Elisabeth Couillard naquit, fille de Guillaume et de sa femme Guillemette Hébert. 1632 et après - La colonie est définitivement installée Les Français revinrent à Québec et délogèrent les Anglais. Marie Rollet décéda le 27 mai 1649. Son rôle est capital. Même si le nom de son mari est cité, c'est une famille qui s'installe en Nouvelle France, pas seulement un homme. Elle participa beaucoup, notamment à l'établissement de contacts réguliers avec les Indiens. En 1654, le roi de France décora Guillaume Couillard du titre de noblesse, lettres renouvelées pour ses fils en 1668. Guillaume Couillard fut inhumé dans la chapelle de l'Hôtel Dieu de Québec le 5 mars 1663. A cette date, la Nouvelle France accueillait cinq à six cents familles. Guillemette, sa femme, décéda le 19 octobre 1684 et est inhumée à côté de son époux. A sa mort, elle laisse plus de 250 descendants. …L'histoire du Québec ne faisait que commencer… |

De

retour en France, Louis Hébert rencontra M. de Champlain

qui venait de fonder, en 1608, une colonie sur les bords du Saint

Laurent : Québec. Cette colonie, fortement contrôler

par les marchands, dépendait de la France pour son approvisionnement.

L'objectif, pour eux, n'était pas de s'installer, mais

de négocier des peaux, notamment celles de castors.

De

retour en France, Louis Hébert rencontra M. de Champlain

qui venait de fonder, en 1608, une colonie sur les bords du Saint

Laurent : Québec. Cette colonie, fortement contrôler

par les marchands, dépendait de la France pour son approvisionnement.

L'objectif, pour eux, n'était pas de s'installer, mais

de négocier des peaux, notamment celles de castors.